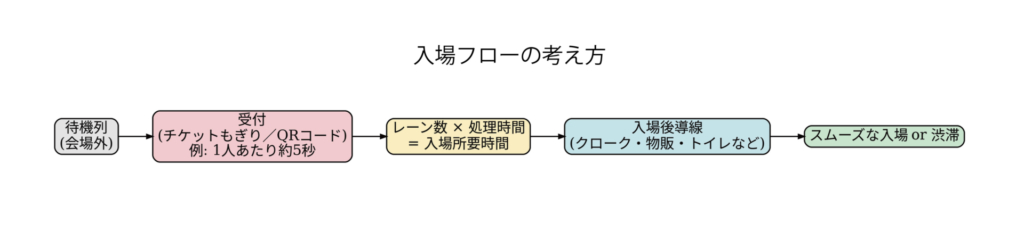

イベント運営において欠かせないのが「来場者の入場導線」の設計です。

会場外の待機列から受付、そして入場後の動線まで。どこかで詰まりが起きれば、来場者の体験価値は一気に下がってしまいます。

では、実際にどこで最も時間がかかるのか。

答えはシンプルで、「受付(チケットもぎり・QRコード読み取り)」です。

入場導線で起きやすい“ボトルネック”

導線設計を考える上で、基本の流れは次の3段階です。

- 会場外での整列・待機 → 列の長さや誘導方法を工夫すれば、ある程度コントロール可能。

- 受付(チケットもぎり・QRコード読み取り) → 一人ひとりに処理時間が必ず発生。

- 入場後の導線整理 → クローク、物販、トイレなどに人が集中するが、誘導で調整しやすい。

この中で、待機や入場後の混雑はスタッフ数や配置で改善できます。

しかし「受付」だけは処理能力の上限が存在し、ここを無視すると必ず渋滞が起きます。

プロの視点:処理時間の例から考える

受付は単純作業に見えて、処理方式で速度が大きく変わります。

- 紙チケットのもぎり:例えば1人あたり約3〜4秒

- QRコード読み取り:例えば1人あたり約4〜6秒

仮に「平均5秒」とした場合、1レーンで処理できるのは1分あたり約12人。

1,000人を入場させるとすれば、レーンが2本なら40分以上、5本でも15分前後かかる計算になります。

このように、導線設計の成否は「受付処理時間 × レーン数」で決まるのです。

結論

入場導線を設計する際、最大のポイントは「受付処理にかかる時間」を前提に計画を立てることです。

待機列や会場内の誘導をどれだけ工夫しても、受付の処理能力を超えれば必ず混雑が発生します。

逆に言えば、受付処理を正しくシミュレーションできれば、大規模イベントでもスムーズな入場は実現可能です。